IPF殿堂入りを果たしたレジェンドパワーリフター、三土手大介・ノーリミッツ代表がこのたび構想1年以上、制作に半年以上をかけた講義動画「究極のビッグ3完全解説」を完成させた。ウエイトトレーニング歴35年以上、トレーニング指導歴25年以上、その集大成であり三土手代表自身も「私の中で人生最高傑作」というこの作品。ウエイトトレーニング専門雑誌『IRONMAN』の連載では、その動画の中から基本的な部分を抜粋して紹介。その連載記事から再編集してお届けします。第1回目は「『スクワット』『ベンチプレス』『デッドリフト』とはどのような種目か」。「今さらそんなこと知っているよ」と感じる人もいるかと思われるが、“本当の意味で”ビッグ3はどのような種目なのかを正しく説明できますか? あやふやになっていませんか? その、あやふやな部分が明確になるだけでもトレーニングは向上する。ぜひ参考にしていただきたい。

<本記事の内容>

スクワットとはどのような種目か?

しゃがむ深さはどうすべきか

ベンチプレスとはどのような種目か?

グリップ幅の違いについて

グリップ幅で何が変わる?

ブリッジについて

ブリッジあり·なしの違い

デッドリフトとはどのような種目か?

スタンスの違いについて

悪いフォームの代表例

■スクワットとはどのような種目か?

まずは「スクワット」とはどのような種目なのかを考えてみましょう。スクワットはよく「キングオブエクササイズ」と言われることがありますが、私もそう思っています。

もし1種目しかトレーニングをしてはいけないと言われたら、間違いなく選ぶのがスクワットです。そのくらいスクワットは基本中の基本の種目であり、私にとってはすごく大切な種目です。

皆さんにとっても同じように大切な種目だと思いますが、なぜスクワットがキングオブエクササイズと言われるのか。

私の考えでは、スクワットは脚だけではなく体幹部を含めて全身を使います。

さらには、深くしゃがむためにはバランス力も必要となってきます。

それらの動作が全身に影響を及ぼし、身体全体の発達を効果的にしてくれる種目です。そのためスクワットは非常に大切な種目という位置づけになってくると思います。

■しゃがむ深さの違いについて

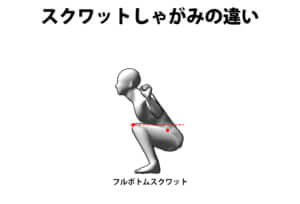

①フルボトムスクワット

そんなスクワットですが、扱う重量がしゃがみの深さによってかなり変わってくる種目でもあります。一番深いしゃがみは「フルボトムスクワット」です。ウエイトリフターの場合はなるべくバーベルの下に潜り込み低く身体を沈めるということで、フルボトムスクワットを非常によく練習すると思います。

ただ、フルボトムスクワットはとてもバランス能力を要求され、柔軟性もとても必要になってきます。一般的には、普通のパワーリフターが練習するスクワットの場合は、フルスクワットで良いと思います。

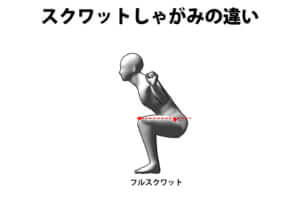

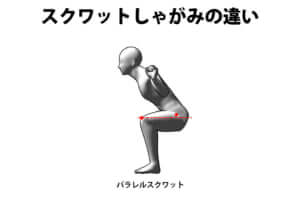

②フルスクワット&パラレルスクワット

「フルスクワット」は膝の頭からヒップジョイントの高さが入れ替わるスクワットです。そして練習で一般的にトレーニングとして効果が高いと思われる上限が、「パラレルスクワット」だと思います。これは大腿骨が水平くらいの位置までくるスクワットです。

パワーリフティングの試合で言うと、膝の頭とヒップジョイントが入れ替わらないので「失敗」にはなりますが、これくらいしゃがめばスクワットとしての効果は得られると私は思っています。あと、柔軟性が少し足りない方はこのパラレルスクワットくらいまでしかしゃがめないこともあります。その場合は徐々に柔軟性としゃがむ技術を向上させて、フルスクワットまで持っていければいいのではなかと思います。「フルスクワット」と「パラレルスクワット」の間くらいを目指して、この間くらいの深さまでしゃがんでいるのであれば、一般のトレーニーとしては普段の練習としては効果的でしょう。

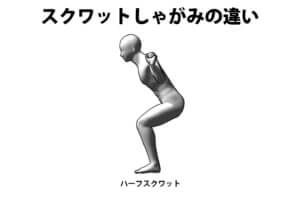

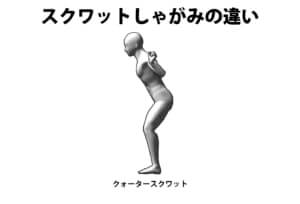

③ハーフスクワット&クォータースクワット

パラレルスクワットよりもしゃがむ深さが上になってくると「ハーフスクワット」になります。膝の角度は45度くらいでしょうか。

もうさらにその半分のしゃがみになるのが、「クオータースクワット」です。このスクワットはトップサイドスクワットに近い形で、重さに慣れるために高重量を担ぐ場合もありますが、必要ないと私は思っております。

極端な話、クォータースクワットからフルボトムスクワットという感じでどんどん深くしゃがんでいくと、クォータースクワットなら300㎏できるけどフルボトムクワットでは半分の150㎏しかできないことも多々あります。そして、フルボトムスクワットとパラレルスクワットでも人によっては30~40㎏くらい違いがあることもあります。

■では、しゃがむ深さはどうすべきか

スクワットはしゃがみの深さによって扱える重量がかなり変わってきます。高重量が扱えるハーフスクワットやクォータースクワットは無駄に体幹部や身体を疲労させてしまいますので、特別な理由がない限り、普段はあまりやらなくて良いと思います。しゃがみにも様々なバリエーションがありますが、基本的にはパラレルスクワットからフルスクワットの間くらいを目安にやっていただければいいと思います。

■ベンチプレスとはどのような種目か?

人気種目ですが意外と奥が深いのがベンチプレスです。手の幅や足の位置、ブリッジやバーを降ろす軌道など、すごくセッティングが多く、様々なポイントに対して意識すべきことが意外と多い種目でもあります。ベンチプレスの難しいところはフォームが悪いとかなり早い段階で肩を痛める人が多いことです。特に自分の体重を超えたあたりのセット重量になってくると、痛める確率が格段に上がってきます。

例えば男性なら65㎏とか70㎏くらいの体重の人が多いと思いますが、仮に体重70㎏の体重の人がベンチプレスを始めていくと、最初は全然挙がらないので40㎏あたりでセットを組み始める感じになるかと思います。その後、次第に重量が上がってきたときに自分の体重70㎏でセットをこなすようになってくると、フォームが悪い場合は身体の骨格、いわゆる骨組みが耐えられなくなって痛みが出るようになります。

体重以下のセット重量でしたら、よほど変なフォームは別ですが、少しフォームが悪くても痛めにくかったりします。そして、使用重量が体重に近づいてくると痛めやすくなる、という流れになります。だいたいの場合は肩を最初に痛めます。肘を最初から痛める人はあまりいないです。

ベンチプレスは上半身の種目ですが、正しく行うと全身を使います。足の踏ん張りや体幹部の使い方、下半身と上半身をしっかりとつなげていった中で、特に上半身の骨格で受け止めて上半身の骨格を鍛える種目だという認識で行うことが大切です。

最初から「胸に効かせる」ということを考えてしまい、あっという間に肩を痛めてしまう方が多いです。上半身全部で受け止めて、なおかつ下半身も体幹部も全部使って骨格で挙げるような捉え方をすると、意外とすんなりと重たい重量が挙がっていきます。

■グリップ幅の違いについて

ここからは一般的なベンチプレスにおけるグリップ幅の違いを解説します。グリップ幅の基準としてバーベルに記されている81㎝幅のラインを基準に考えます。

ワイドグリップ

パワーリフターやベンチプレッサーに多いのが81㎝ラインを人差し指で握る「ワイドグリップ」です。パワーリフティングのルールとしては81㎝ラインが見えてしまってはダメなので、そのラインが隠れるように握っている方がすごく多いです。もちろんそれ以外の幅で握っている人もいますが、割合としてはワイドベンチプレスが一番多いという印象です。

ミディアムグリップ&ナローグリップ

「ミディアムグリップ」のベンチプレスとは、中指から薬指の間くらいを81㎝ラインに当てて握っている状態です。ナローベンチプレスは小指の外側に81㎝ラインがくるくらいのイメージです。

■グリップ幅で何が変わる?

次項にあるそれぞれのイラストのモデルは腕の長さは一緒なので、握りの幅を変えることによって見え方の違いがよく分かると思います。

バーベルと自分の胸との距離がかなり違いますよね? 狭く握れば握るほど可動域が広くなり、逆に広く握れば握るほど可動域が狭くなる。単純に言うと、そういうことになります。

■ブリッジについて

次にブリッジについて解説します。ベンチプレスを始めたばかりの初心者は全くのブリッジなしで、我々の専門用語的なところで言う「ベタ寝ベンチ」で始める場合が多いです。

ある程度ベンチプレスを実践していくと「ブリッジを組んだほうがいいのではないか?」というところでブリッジを組み始めます。図「ブリッジあり」のようなブリッジを作った中で一般的なパワーリフターとかベンチプレッサーはやっていることが多いです。

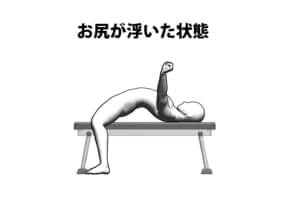

今度はさらにこのブリッジからお尻を浮かせた状態や、かかとを浮かせた状態を見てみましょう。

パワーリフティングのルールだとこれは「失敗」ですが、普通にトレーニングする場合は多少お尻が浮いていてもそこまで心配する必要もないと思います。むしろ、そうしたほうが逆に肩が安定するので肩を痛めづらい状態だったりもします。

ただし、強引に高重量を挙げるようなことを繰り返せば痛める可能性は上がりますので気をつけていただきたいです。また、かかとを浮かせるまでして作ったブリッジは足場も不安定になります。最低限、足はしっかりと地面を踏んだ状態で行っていただきたいです。

■ブリッジあり·なしの違い

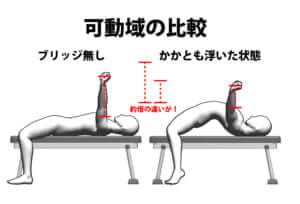

最後に、ブリッジを作る場合と作らない場合で可動域がどのくらい変わるのかを説明します。図「可動域の比較」をご覧ください。

わかりやすくするために極端に大きく身体を反らせてかかとを浮かせた状態と、ブリッジなしの状態でバーベルから胸につくところまでの距離を表した図にしました。

モデルの腕の長さは全く一緒ですが、これだけアーチが違うと約2倍くらいの可動域の差が生じます。ブリッジがあるほうが当然重たい重量が扱えますし、可動域が違うので関節に対する負担も減っていきます。

「筋トレ」という考えで言うと、もちろん対象の筋肉に対して入ってくる刺激が減ってきますので、これが良いか悪いかっていうところは、実は結構難しい問題でもあります。怪我のしにくさや安定感のある動作という部分に関してはある程度ブリッジを作ったほうが良いことが多いので、「筋トレ」と考えるとマイナスなことでも実は大事なテクニックだったりします。

このように一言に「ベンチプレス」と言っても手の幅の違いとかブリッジの有無とかによって形態や目的が変わってきます。どの形が良いとか悪いではなく、要は「使い分け」です。使い分けができて自分の身体に負担がこないように強化していくというところがベンチプレスの一番大事なところだと思います。

■デッドリフトとはどのような種目か?

「デッドリフト」はスクワットとベンチプレスに比べると若干特殊な種目です。その特殊な特徴は2つあります。

一つはスクワットやベンチプレスは、ラックアップして、そしてステップバック、受け止めた時点から身体に重さが掛かっています。そこからある程度重さを感じながら「しゃがんで立つ」「下げて挙げる」という動作をする流れになります。

ところが、デッドリフトは床に置いてあるバーベルをいきなり挙げるので、当然シャフトを握りにいく構えの段階ではバーベルの重さを感じることはありません。でも、そこから初動でいきなり重さが「ドン!」と身体に掛かってきます。このあたりの違いが難しい種目だと言われる一つの理由だと思います。

スクワットやベンチプレスは予めしゃがんだりとか下ろしたりする前に重さを感じるため、そこで多少の修正は効きます。ですが、デッドリフトは修正が難しく、コンディションによってすごくばらつきが出てしまう種目でもあります。だからデッドリフトは難しいという感覚に陥る人が多いのです。

もう一つの違いは、スクワットやベンチプレスはある程度フォームが良くないと高重量を扱えない点です。特にスクワットは高重量を扱い、深くバランスよくしゃがむためにはかなり難しい技術が要求されます。ベンチプレスも初心者は腕でバランスを取りながら動作を行うのでグラグラしてしまい、高重量が最初から扱えないものです。

デッドリフトはかなり足腰が強い人だったら、元々持っている自分の素の力で意外と引けてしまいます。また、フォームがあまり良くない初心者でも強引に引けてしまうという種目でもあります。悪いフォームの中でどんどん重量を上げてくる場合が多いため、デッドリフトで腰を痛める人は非常に多いです。

そして、そこからのフォーム修正が実は非常に難しくなってきます。なぜかというと、良いフォームに直してから高重量を持とうとすると、デッドリフトという種目ではそこで温度差が生じ、一旦は使用重量がかなり下がってしまうからです。

そのときに多くの人は「使用重量を下げてまでフォームを良くする」という意識が薄くなり、結局は怪我をしないと本格的なフォーム修正をしない場合が多くなります。怪我をして、デッドリフトそのものを行わなくなる人も多いのです。

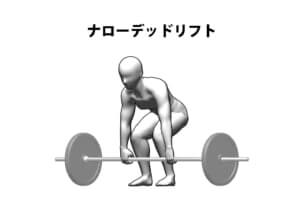

■スタンスの違いについて

ここからはデッドリフトのスタンスの違いを見ていきましょう。一般的には足幅が狭い「ナローデッドリフト」と足幅が広い「ワイドデッドリフト」に大きく分かれます。当然この中間の「ミディアムデッドリフト」というのもあります。

初心者が最初に覚えてほしいのは「ナローデッドリフト」だと思います。まずナローデッドリフトで正しく身体を使うということを覚えていき、上手くできるようになったら少しスタンスを広げて「ミディアムデッドリフト」を行い、そこで慣れてきたら「ワイドデッドリフト」に移行するという流れが良いです。

もちろん、ずっとナローデッドリフトをメインに行う人もいますし、メインはワイドデッドリフトでも身体の強化でナローデッドリフトを補助種目のように行う人もたくさんいます。このあたりは、できれば得意不得意は置いておいて両方ともできるようになったほうが良いでしょう。

スタンスにおいても、どのスタンスが良いとか悪いとかはありません。基本的には自分が一番やりやすいスタンスをメインとして、その補強として違うスタンスも練習してあげるという形が望ましいです。

■悪いフォームの代表例

デッドリフトは特殊な種目だということを解説し、その一つの例として、初心者は悪いフォームでも自分にとってある程度重たい重量が扱えてしまうことを挙げました。その悪いフォームの代表が、腰が丸まりやすいことです。

例えば、腰が丸くなっていても正面から鏡で自分の状態を見たときに自分の腰の状態はよく分かりません。ですが、他の人が横から見たときには丸まっているのがよく分かるはずです。

そして、丸まっている部分が図「腰が丸まりやすい種目」の赤線の部分、ちょうどベルトをしているラインから丸まってしまいます。これは腰にとってかなり危険な状態になります。

とにかくデッドリフトは腰が丸まってしまうとすごく怪我をしやすくなる種目です。しかし、ある程度の重量までは持てる種目でもあるのです。その「ある程度の重量」とは、どのくらいなのか。これが人によって全く変わってくるから厄介なのです。すごくヘビーな重量まで腰を壊さない人もいれば、少し重量を積んだだけでもすぐに腰を壊す人もいます。そこは元々持って生まれた身体の強度に大きく関係してきます。

何㎏で腰を痛めるということは一概には言えません。ですが、腰が丸まる状態であれば、早かれ遅かれどんな人でも一度は怪我をしてしまう種目でもあります。

デッドリフトという特殊な種目をしっかりと行うと身体全体の強化にもなりますし、特に競技スポーツを行っている人にとっては必須の種目だと思います。

先ほども説明したようにまずはナローデッドリフトを中心に練習して、その後にパワーリフティングの試合に出る人はミディアムデッドリフトやワイドデッドリフトを行えば良いですし、競技スポーツの補強で行っている人でもバリエーションとしては行ってもいいです。ただし、しっかり身体を鍛える基本としてまずナローデッドリフトを覚えて、そこからバリエーションとしてやっていくという流れが良いと思います。

究極のビッグ3完全解説

概要

ビッグ3のスクワット、ベンチプレス、デッドリフト完全解説講座。

最新の情報がこの講座にはすべて詰まっています!

あと5㎏、いや10㎏伸ばしたい!!そんな皆様。三土手大介におまかせください。

この講座で解説する内容を実践すれば皆様のビッグ3レベルは飛躍的に上がります。

この講座では理想的なビッグ3のフォームを最短で会得するためのあらゆるヒントやテクニックが詰まっています。今現在三土手大介が持っている知識をすべて詰め込みました!!

究極のビッグ3完全解説は強くなりたい皆様を応援します。

価格:37,250円(税込)

みどて·だいすけ

1972年8月26日生まれ 神奈川県横浜市出身。NoLimits 代表·レッシュマスター級トレーナー。一般社団法人レッシュ·プロジェクト理事。スクワットで日本人初の400㎏オーバー、ベンチプレス日本人初の300㎏オーバー、トータル日本人初の1t オーバーなどパワーリフティングで数々の記録を樹立。世界パワーリフティング·世界ベンチプレス·ワールドゲームズ·アーノルドスポーツフェスティバルPRO BENCH と4つの世界タイトル獲得。ベスト記録はスクワット435㎏、ベンチプレス360㎏、デッドリフト320㎏、トータル1060㎏。

構成:藤本かずまさ 写真提供:三土手大介 サムネイル写真:Shutterstock